Biografía

El Ecuador

La memoria como medida de tiempo.

El primer instrumento de escritura es la mirada. Empecé a escribir con los ojos. Mis primeros años fueron de mucho observar. Y los siguientes y los que vendrían después, también.

Mi infancia fue una conversación jamás abandonada entre la observación y el silencio. Una conversación a puertas cerradas en que el silencio se transformó en el más agudo de los sonidos. Un sonido que llegó con la cadencia de una voz filtrada por un velo y se derramó como una niebla que oculta el horizonte, el futuro, hasta volverse una presencia habitable. Habité el silencio para escuchar. Entendí el silencio y comprendí su música. Usé esa música para transformar los ruidos. Hice del sonido un oasis y de mis ojos una superficie impregnada de los colores que habitan conmigo el mundo.

Convicción. Movimiento. Transición y vértigo.

El cuerpo contiene la respuesta, como si yo fuera la pregunta. Los colores fueron un refugio, como si yo huyera. El espacio fue la total incertidumbre de un tropiezo que se intuye y demora su llegada. Una tapia gastada por un tiempo esclavo del deseo.

La madera (como todo) no habla por sí sola, sino a través de las marcas que inscribe en ella el calendario. Como todos, termina cediendo a la insoportable belleza de la luz. La luz queda en ella como el sol en nuestra piel. Sol y luz que son memoria.

No hay cómo borrar la existencia. Oscurecerla es activar en ella su mecanismo oculto de foco luminoso. El derecho a renunciar a la norma para iluminar esos lugares no tocados por la luz. El insobornable sentimiento de prevalecer ante todo con que celebran ciertas aves, por ejemplo, la llegada del día, la retirada de la noche.

Armar un palafito sobre una grieta: insolencia que por asalto rompe estructuras para unirlas luego a otras, trazadas por la tiza indeleble que clavé en mi piel. Que tatué por necesidad, por querer contar la historia. Por compartir el poema de la unidad en la multiplicidad.

De nuevo, la memoria.

El tiempo es indiferente. El cuerpo, un archivo.

Lo que hoy es debate antes fue delito. Un pecado. Un reclamo vacío. Una realidad que oscurecer. Nos privaron de muchas cosas, pero olvidaron una, fundamental: somos del tiempo, somos el tiempo, somos memoria.

Soy hija de una madre joven. Mis abuelos son también jóvenes y enérgicos. Nunca han dejado de soñar, de crear, de contar historias tejidas en el futuro que, de alguna forma, terminaron por construir.

Mi abuela Liliana es enfermera. Desde que abrí los ojos la vi trabajar, ordenar la casa, apañar a sus hijos, curar las heridas de sus vecinos. Mi tata Enrique trabajaba en labores administrativas en la Universidad de Chile. Hoy está jubilado y ayuda a mi tía a cuidar a sus hijos, que son mis primos. Él es cumbianchero y sociable. Sus ojos celestes topacio acompañan a mi abuela. Y ella, con sus sueños y convicciones, a su viejo.

Tuvieron tres hijos. Mi madre, Sandra, la mayor. Enrique, el del medio. Y Liliana, la más chica. Mis dos tíos tienen el nombre de mis tatas. Mi madre no. Ella heredó otra cosa: el poema de una tradición que se quiebra como un florero antiguo arrojado al suelo sin querer. Fue ella quien me enseñó la particularidad. La identidad desnuda.

Mis tíos, a diferencia de mi madre, caminaron la juventud sin hijos. No pagaron, en ese momento, el peaje de la adultez prematura. Fueron padres mucho tiempo después.

Mi padre es hijo único. Mi abuela paterna era ciega, mi abuelo, ausente. Ella vivió un tiempo con nosotros. Era muy culta. Era flaca. Era altiva. Una diva con ojos de nube. Perdió la visión completamente a los veinte años, a uno de casarse con mi abuelo. Como una rata que se escabulle por el agujero de un vidrio quebrado, mi abuelo abandonó la casa cuando esa tormenta inmóvil se instaló en los ojos de mi abuela.

Me gustaba caminar por el barrio donde vivíamos, en Ñuñoa. Salía a recoger flores de los jardines y las plazas. Robarlas y después observarlas largo rato era un placer en sí mismo. Re-cuerdo que las usaba para adornar mi pelo. Era mi juego de princesa encubierta. Rápidamente entendí que mi corona de flores robadas era también mi mejor arma: servía para que los otros no repararan en mi fragilidad sino en mi atrevimiento. El comentario era la corona, las flores; no yo, ni el mensaje que gritaba. Un mensaje que en ese momento no sabía definir. Un mensaje de palabras escondidas.

Los recuerdos llegan amontonados, al mismo tiempo en cajitas separadas. Como una muñeca rusa donde cada una contiene las piezas de un puzle. Un puzle emocional. Un mapa sin coordenadas ni caminos demarcados, sino hecho por rutas de memoria similares a los rastros que dejan los cisnes sobre el agua. Rutas de memoria que, por primera vez, escribo para un otro. Fue en ese ir y venir de mi propio descubrimiento, en la carga de un nombre y un lugar “masculino”, que aprendí cómo moverme sin dejar rastros demasiado evidentes.

Aprendí que el cuerpo es un archivo conquistado, una con- quista archivada. Entendí que el movimiento es un lenguaje y caminé sobre ese lenguaje como una equilibrista.

Me mantuve en el limbo. En la mitad.

Vivía en el Ecuador.

Al borde de ambos sentidos, entre dos territorios.

Con ese vértigo que distingo ahora, tras desenredar la madeja.

Con el tiempo incorporé parte de esa fantasía de niña, que tejí sin cesar, como una araña frágil pero poderosa. Incansablemen- te. Inagotablemente. Armé y desarmé en mi cabeza estrategias de acción, sin entender lo que era una estrategia. Sin saber nada. Hoy miro hacia atrás y pienso: hice lo que pude para sobrevivir a los demás y a mí misma.

Hoy miro hacia atrás y digo: hice lo correcto.

Vengo de un largo proceso de exploración. De una adaptación física que emana desde la psiquis. De un enredado engranaje de simbolismos dentro y fuera de mi piel. Para lograr ser y parecer. Para, en forma y fondo, situarme en el espacio, en un trabajo personal e íntimo cuya recompensa tomó la forma de una palabra: prevalecer.

Me miro hoy en el espejo sin ropa.

Y sin piel.

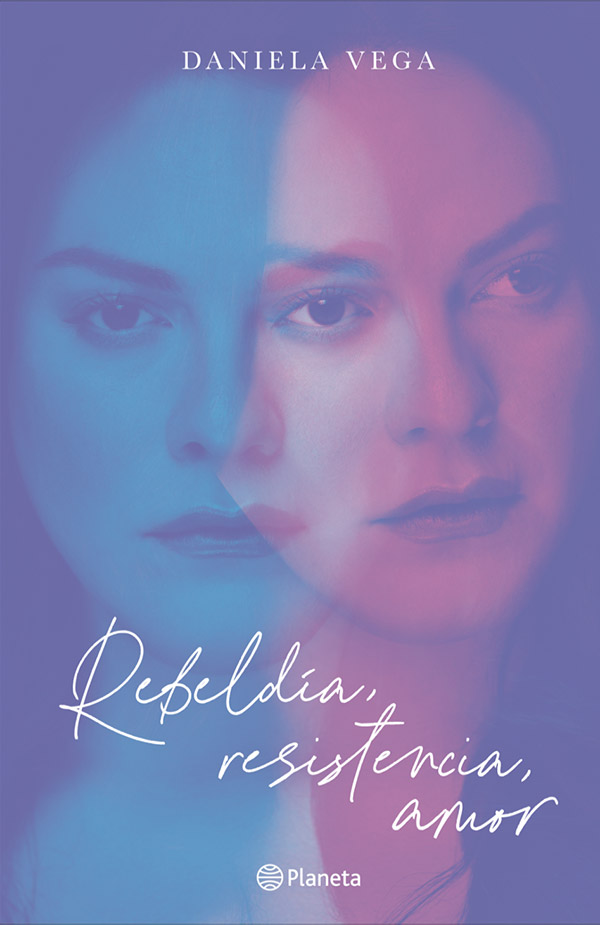

Autobiografía de Daniela Vega

© 2019, Daniela Vega

Derechos exclusivos de edición

© 2019, Editorial Planeta Chilena S.A.

Avda. Andrés Bello 2115, 8vo piso, Providencia, Santiago de Chile

Foto de portada: Sebastián Utreras

Diseño de portada: Isabel de la Fuente

1ª edición: noviembre de 2019